椎間孔鏡治療腰椎退行性疾病中影像學(xué)參數(shù)及腰椎穩(wěn)定性與椎間孔分級成型的相關(guān)性分析

腰椎退行性疾病是由于腰椎退行性改變引發(fā)的椎間盤功能異常,、腰椎韌帶松弛,、關(guān)節(jié)突增生,同時進(jìn)一步導(dǎo)致運動節(jié)段失穩(wěn)定的臨床癥候群,,臨床上包括退變性腰椎管狹窄,,退變性腰椎間盤疾患,,退變性腰椎側(cè)彎和退變性腰椎滑脫。微創(chuàng)手術(shù)近年的迅猛發(fā)展,,經(jīng)皮椎間孔鏡下椎間盤切除術(shù)(Percutaneous transforaminal endoscopic discectomy,,PTED)已是治療腰椎退行性疾病中退變性腰椎管狹窄及退變性腰椎間盤疾患的有效手術(shù)方法。PTED包括Yeung根據(jù)安全三角工作區(qū)的理論基礎(chǔ)提出的YESS(Yeung Endoscopic SpineSystem)技術(shù)和Hoogland在 YESS 技術(shù)的理論基礎(chǔ)上研發(fā)出的TESSYS(Transforaminal endoscopic spine system)技術(shù),。TESSYS技術(shù)因其椎間孔成型的特性,,適用的疾病范圍更加廣泛,,對于極度游離型椎間盤突出、側(cè)隱窩狹窄型及中央椎管狹窄型等腰椎退行性疾病都可以獲得良好的療效,,目前已成為治療腰椎退行性疾病的主流技術(shù),。根據(jù)YESS技術(shù)及TESSYS技術(shù)的特點,我們團隊提出是否所有病人都需要進(jìn)行關(guān)節(jié)突成型,?如何在保證良好減壓的情況下盡量少成型,?成型后腰椎的穩(wěn)定性如何?

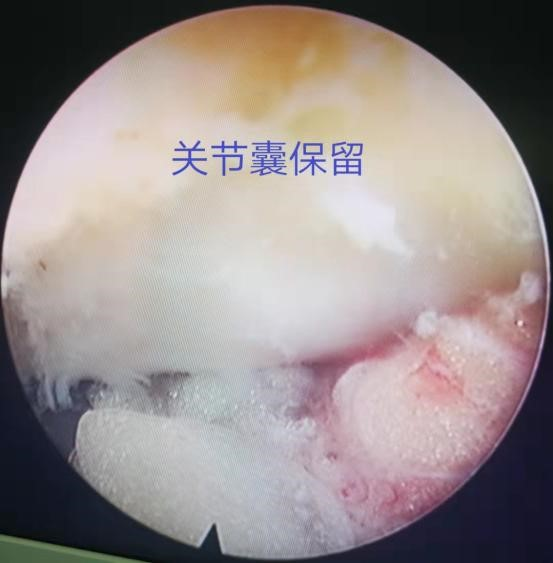

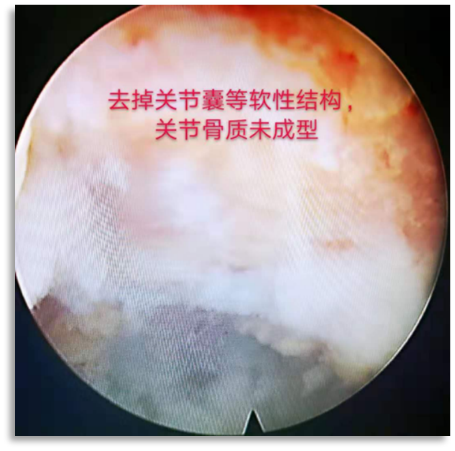

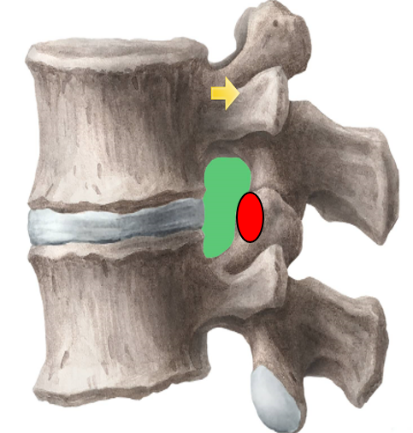

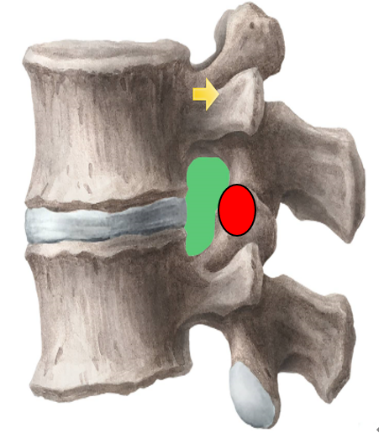

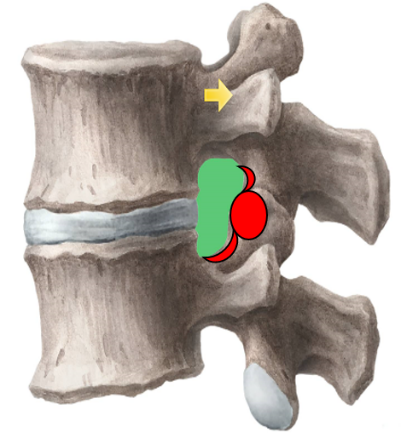

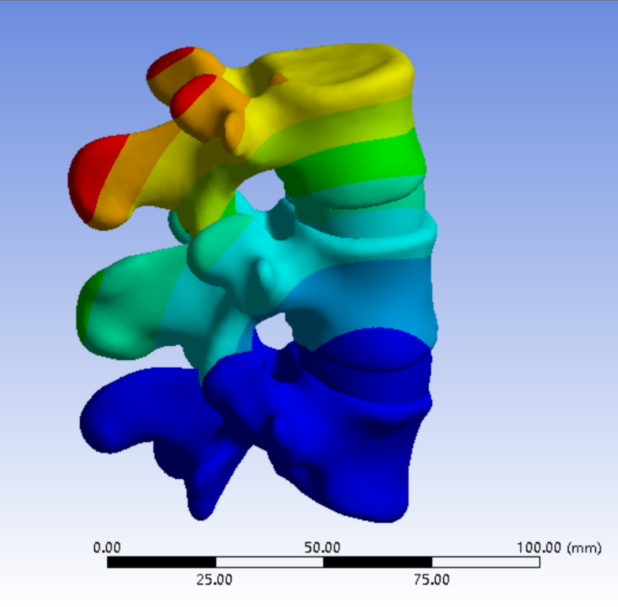

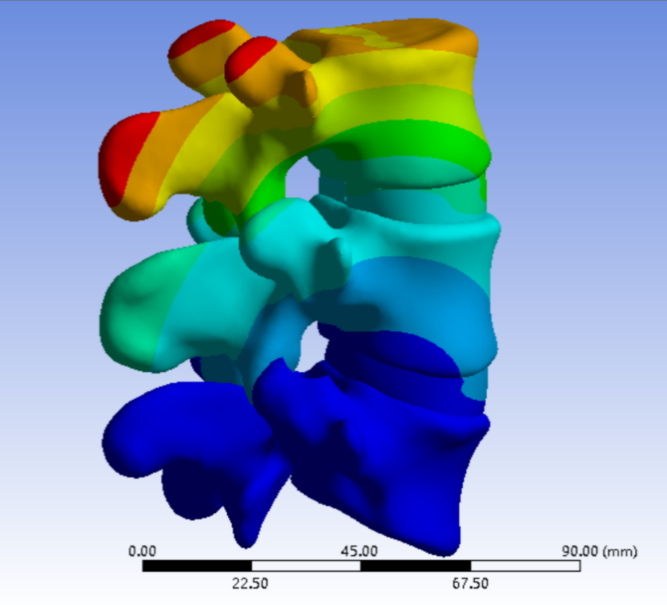

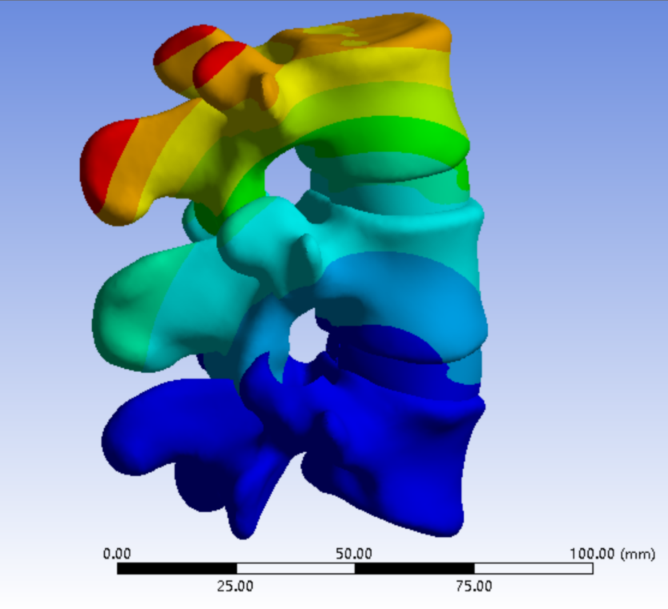

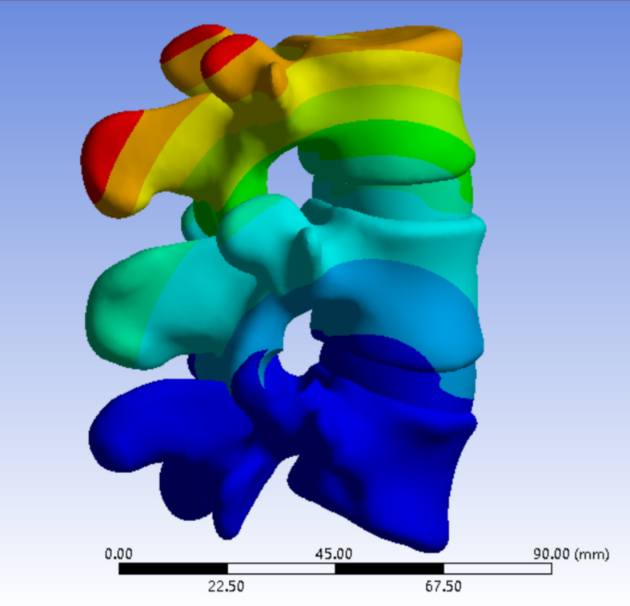

為解決以上問題,,我們提出“椎間孔鏡按需成型5級法”,,即將椎間孔鏡術(shù)中椎間孔成型的實際操作范圍進(jìn)行分級:0級:不成型,見圖 1,;1級:軟組織成型,,只去除關(guān)節(jié)囊等部分軟組織,基本不做骨性成型,,見圖 2,;2級:少許骨質(zhì)成型,但不顯露下關(guān)節(jié)突關(guān)節(jié)面,,見圖 3,。3級成型:上關(guān)節(jié)突尖部或上1/2去除成型,顯露下關(guān)節(jié)突關(guān)節(jié)面,,見圖 4,;4級成型:上關(guān)節(jié)突大部分成型或伴有部分椎弓、峽部或下關(guān)節(jié)突小部分,,但預(yù)留基底部一部分,,見圖 5。

圖 1 0級成型 |

圖 2 1級成型 |

圖 3 2級成型 |

圖 4 3級成型 |

圖 5 4級成型 |

|

為保證在良好減壓的情況下盡量做到少成型,,我們將術(shù)前影像學(xué)數(shù)據(jù)與“椎間孔鏡按需成型5級法”進(jìn)行相關(guān)分析,,找到可以進(jìn)行術(shù)前指導(dǎo)分級成型的影像學(xué)數(shù)據(jù)。對于椎間孔成型后腰椎穩(wěn)定性的研究,,我們利用有限元建立L3-5正常腰椎模型,,以L4-5節(jié)段右側(cè)椎間孔為代表進(jìn)行椎間孔的5級成型,研究各級成型對于腰椎穩(wěn)定性的影響,。以上研究均以發(fā)病節(jié)段最高的L4-5單側(cè)椎間孔為代表,。

第一部分 椎間孔鏡治療腰椎退行性疾病中影像學(xué)參數(shù)與椎間孔分級成型的相關(guān)性分析

一、方法:

1,、收集我院57例診斷為單側(cè)L4-5節(jié)段腰椎管狹窄和或腰椎間盤突出的病人的術(shù)前CT,、術(shù)后CT,術(shù)前和術(shù)后1、3,、6個月的VAS評分,、ODI評分及MacNab評定。

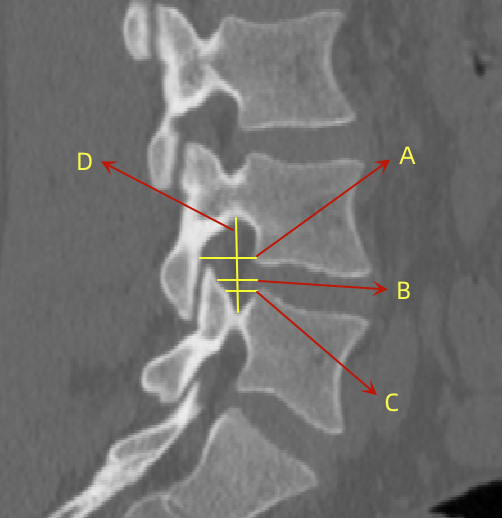

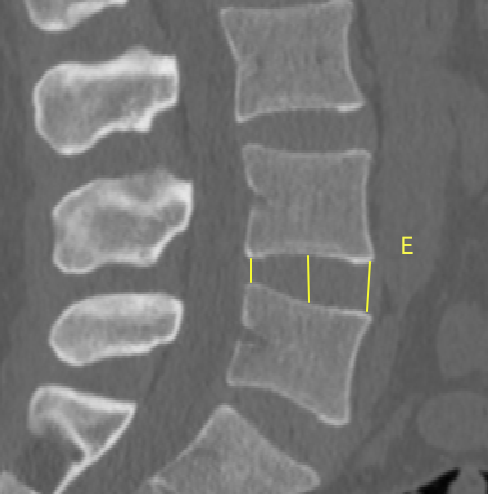

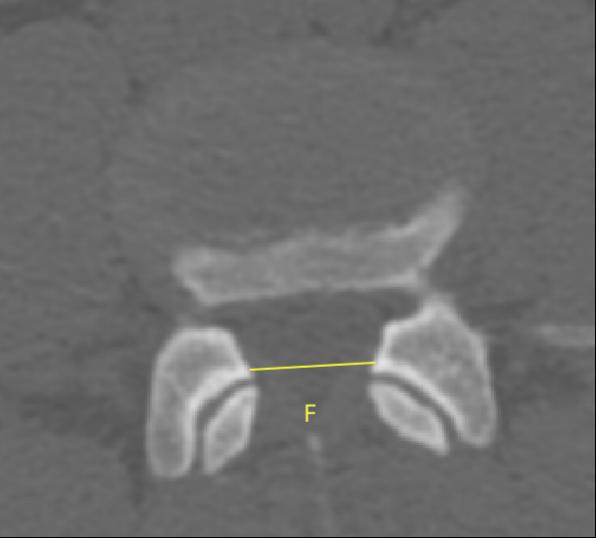

2,、通過術(shù)前CT測量L4-5節(jié)段手術(shù)部位的(1)上位椎體后下角水平方向到關(guān)節(jié)突關(guān)節(jié)的距離(A),;(2)纖維環(huán)后緣的中點水平方向到關(guān)節(jié)突關(guān)節(jié)的距離(B);(3)下位椎體后上角水平到關(guān)節(jié)突的距離(C),;(4)上位椎體的椎弓下切跡與下位椎體椎弓上切跡連線的距離(D),,圖 6;(5)在手術(shù)節(jié)段的棘突矢狀位CT層測量椎間隙高度(E),,圖 7,;(6)在手術(shù)節(jié)段的關(guān)節(jié)突關(guān)節(jié)橫截面CT層測量關(guān)節(jié)突間距離(F),圖 8,,再通過術(shù)中及術(shù)后CT判斷患者椎間孔成型級別,,將A-F測量數(shù)據(jù)與5級成型中的各級別成型進(jìn)行相關(guān)性分析。

圖 6 A-D的測量方式 |

圖 7 E的測量方式 |

圖 8 F的測量方式 |

3,、通過術(shù)前術(shù)后VAS評分,、ODI評分及MacNab評定進(jìn)行5級成型技術(shù)的療效分析。

二,、結(jié)果:

1,、57例患者中,0級成型8例,;1級成型9例;2級成型10例,;3級成型18例,;4級成型12例;復(fù)發(fā)無效病例1例,。

2,、術(shù)后、術(shù)后1月,、3月,、6月VAS評分相比術(shù)前降低,且差異具有統(tǒng)計學(xué)意義,,(P <0.05),;術(shù)后1月、3月,、6月ODI評分相比術(shù)前降低,,且差異具有統(tǒng)計學(xué)意義,(P <0.05),見表格 1,。末次隨訪時依照MacNab評定標(biāo)準(zhǔn),,結(jié)果為優(yōu)效37例(64.9%)、良效15例(26.3%),、可效4例(7%),、無效1例(1.7%),有效率98.2%,。

表格 1 VAS與ODI

指標(biāo) |

術(shù)前 |

術(shù)后 |

術(shù)后1月 |

術(shù)后3月 |

術(shù)后6月 |

VAS |

6.42±1.68 |

1.39±0.86* |

0.89±0.67* |

0.44±1.09* |

0.36±0.80* |

ODI |

58.14±21.40 |

— |

8.32±8.28* |

6.46±7.50* |

4.58±6.33* |

注:VAS為視覺模擬評分,,0DI為Oswestry功能障礙指數(shù);與術(shù)前比較,,*P<0.05

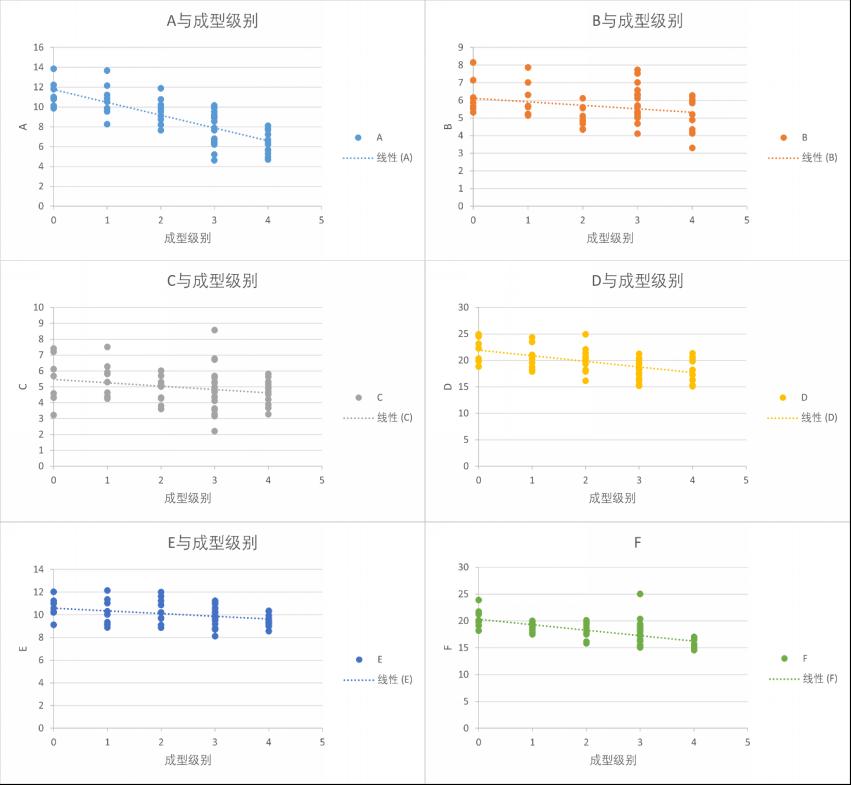

3,、A、D,、F與椎間孔成型級別呈顯著負(fù)相關(guān),,且P <0.001;E與椎間孔成型級別呈負(fù)相關(guān),,且P =0.01,;B與椎間孔成型級別呈負(fù)相關(guān),且P <0.05,,見表格 2,, 圖 9。

表格 2 5級成型A-F的數(shù)據(jù)

|

A(mm) |

B(mm) |

C(mm) |

D(mm) |

E(mm) |

F(mm) |

0級 |

11.33±1.28 |

6.25±0.95 |

5.36±1.49 |

22.34±2.40 |

10.58±0.86 |

20.55±1.76 |

1級 |

10.67±1.58 |

6.09±0.89 |

5.55±1.04 |

20.52±2.25 |

10.16±1.14 |

18.82±0.80 |

2級 |

9.62±1.25 |

4.98±0.61 |

4.83±0.80 |

20.12±2.45 |

10.36±1.06 |

18.09±1.63 |

3級 |

7.89±1.71 |

5.88±0.96 |

4.83±1.52 |

18.24±1.82 |

9.94±0.94 |

17.81±2.40 |

4級 |

6.39±1.15 |

5.20±1.00 |

4.67±0.79 |

18.23±2.16 |

9.50±0.53 |

15.83±0.89 |

成型級別 |

-0.774** |

-0.273* |

-0.235 |

-0.557** |

-0.341** |

-0.621** |

P值 |

<0.001 |

0.040 |

0.079 |

<0.001 |

0.010 |

<0.001 |

** 在 0.01 級別(雙尾),,相關(guān)性顯著,。

* 在 0.05 級別(雙尾),相關(guān)性顯著,。

圖 9 A-F與成型級別散點圖

三,、結(jié)論:

1、在椎間孔鏡的應(yīng)用過程中,,我們提出的5級成型均可取得良好的臨床療效,。

2、在成型級別的指導(dǎo)中,,可將測出的A作為主要指標(biāo),,D、F作為次要指標(biāo),,B,、E作為參考指標(biāo)。將得到的5種測量指標(biāo)與研究得出的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,,術(shù)前即可對于L4-5節(jié)段成型級別的大小進(jìn)行簡單評估,,指導(dǎo)術(shù)中椎間孔成型的范圍,。避免手術(shù)過程中成型不足造成髓核組織殘留,減壓不充分等醫(yī)源性因素所導(dǎo)致的癥狀緩解不明顯或者降低手術(shù)過程中椎間孔過度成型所導(dǎo)致的腰椎不穩(wěn)及慢性腰痛等癥狀,。

第二部分 椎間孔鏡治療腰椎退行性疾病中腰椎穩(wěn)定性與椎間孔分級成型的相關(guān)性分析

一,、方法:

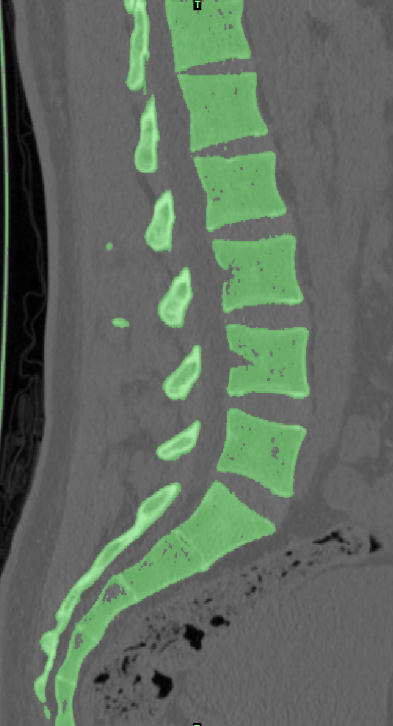

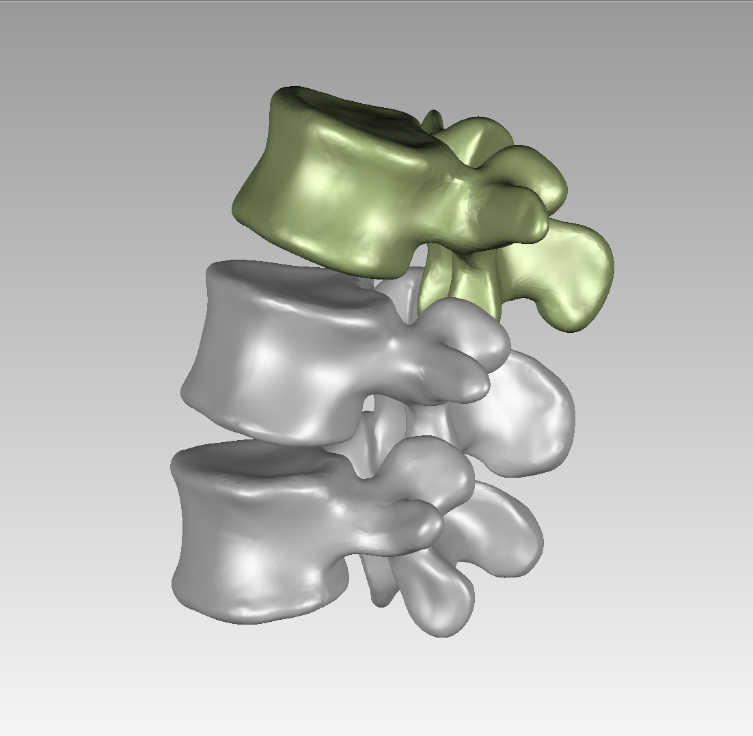

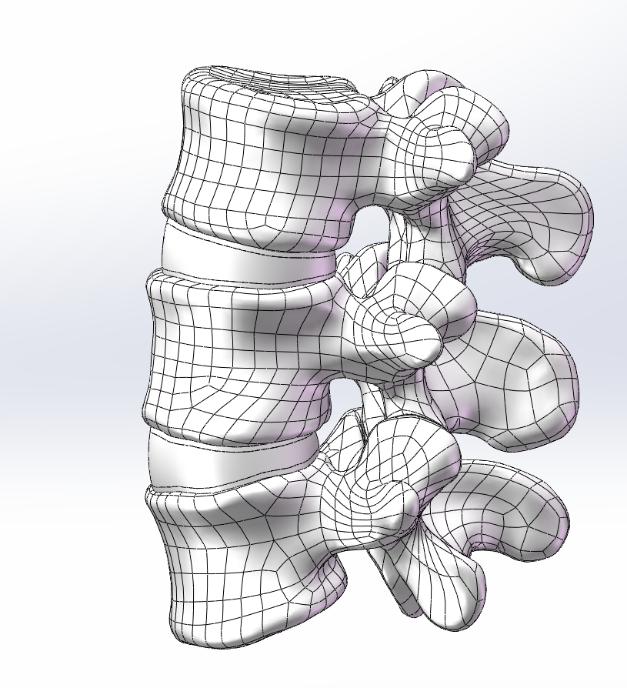

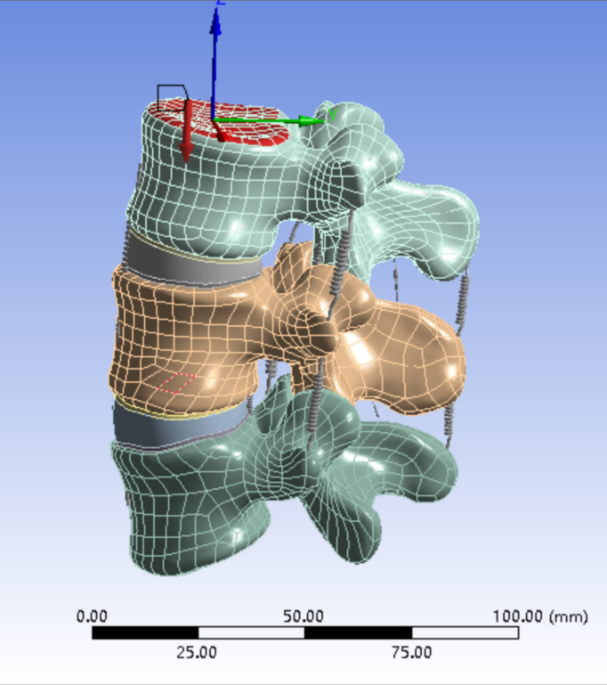

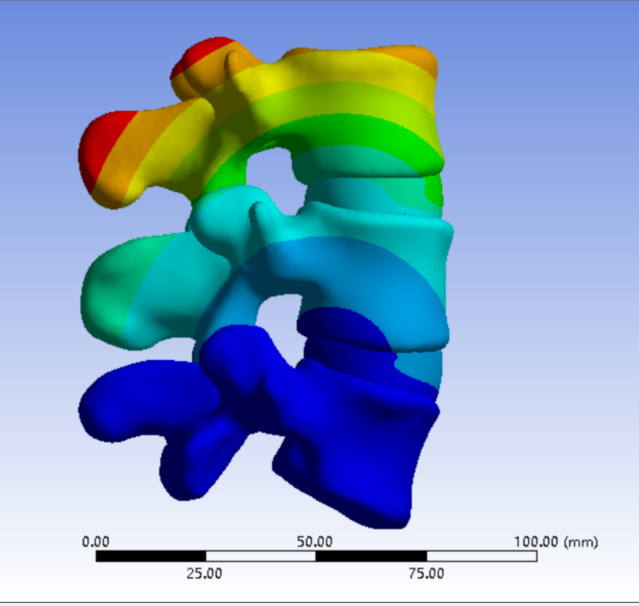

選取一名27歲青年男性志愿者在我院行腰椎螺旋CT掃描,掃描平面為:第十二胸椎椎體至尾椎末端,,掃描厚度為0.625mm,,得到二維斷層CT圖像489張,以DICOM格式進(jìn)行儲存,,導(dǎo)入計算機服務(wù)器,。使用Mimics 19.0圖像生成和編輯處理軟件,直接讀取 DICOM格式的CT掃描數(shù)據(jù)進(jìn)行三維重建,,見圖 10,。根據(jù)軟件中不同的灰度值來區(qū)分不同的組織,用 Mimics 軟件的閾值分割及區(qū)域增長功能畫出腰椎(L3-5),,不同的錐體用不同的顏色區(qū)分,,最后用圖像填充功能填補圖像中的空洞,接著進(jìn)行不同部位的三維重建,,得到僅包含骨性結(jié)構(gòu)(L3-5)的模型,。將Mimics 軟件得到的模型以STL格式模型文件導(dǎo)入Geomagic wrap2017軟件中,抹去模型釘狀物和多余特征,,然后對模型進(jìn)行優(yōu)化光滑處理,,將L3-5光滑處理后的每個錐體進(jìn)行復(fù)制,再將光滑后的模型在精確曲面中進(jìn)行網(wǎng)格劃分,,并進(jìn)行構(gòu)建曲面片及修理曲面片,,最后合成三維實體模型,見圖11,。此時將復(fù)制的每個椎體模型外層向部件內(nèi)部偏移2mm,,內(nèi)部充當(dāng)松質(zhì)骨,外部的則定義為皮質(zhì)骨,,椎弓根后部統(tǒng)一由皮質(zhì)骨組成。隨后將模型以STEP格式文件導(dǎo)入Solidworks2020軟件中生成L3-5的實體模型零件,,并在模型零件中構(gòu)建椎間盤,、髓核、上下終板和軟骨,,完成的實體模型,,此時的模型為單純的正常腰椎三維幾何模型,各結(jié)構(gòu)并未賦予材料屬性與網(wǎng)格劃分,,見圖12,。將模型導(dǎo)入ANSYS軟件中,隨后對模型中皮質(zhì)骨、松質(zhì)骨,、軟骨,、終板、纖維環(huán),、髓核賦予相應(yīng)的材料屬性賦值,,盡可能地還原各組織材料的生理狀況,提高模型的可靠性,。定義關(guān)節(jié)突關(guān)節(jié)面為 Frictional,,摩擦系數(shù)設(shè)為0.1。在connections中建立spring模塊,,模擬前縱韌帶,、后縱韌帶、黃韌帶,、棘間韌帶,、棘后韌帶、橫突間韌帶及關(guān)節(jié)囊韌帶,,各韌帶對應(yīng)剛度賦值,。建立完成后,對模型進(jìn)行mesh操作構(gòu)建網(wǎng)格,,見圖13,。

圖 10 Mimics 圖 11 Geomagic

圖 12 Geomagic 圖 13 ANSYS

1、模型有效性驗證

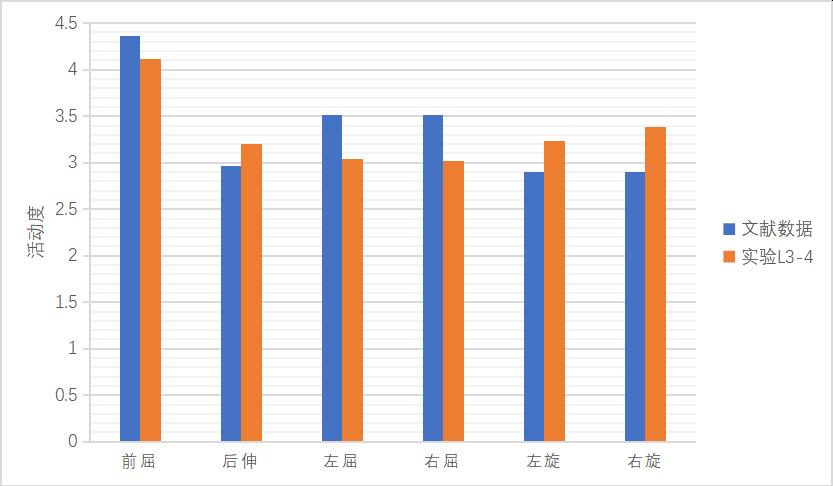

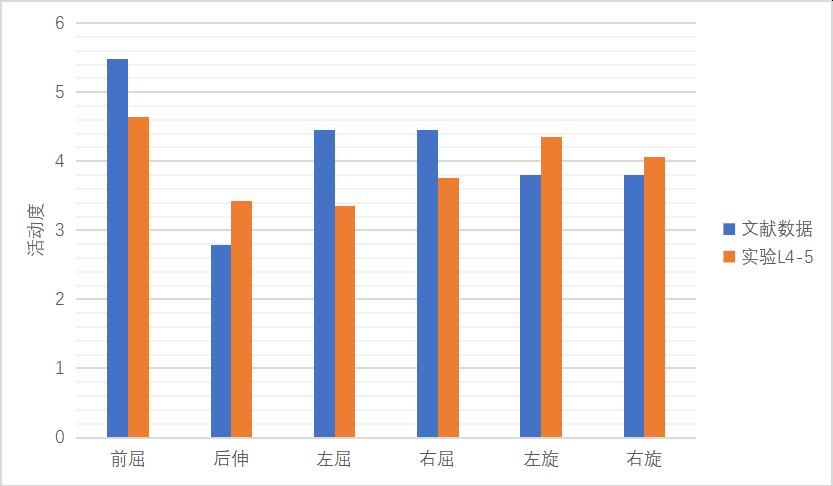

對L5椎體的下表面進(jìn)行約束固定,,在 L3椎體上表面施加大小為500 N垂直向下的壓力負(fù)荷,充分反映健康人垂直站立時的腰椎承重情況,,同時在該表面節(jié)點及橫突及棘突上表面施加 10 Nm的扭力負(fù)荷,,并加載前屈、后伸,、左側(cè)屈,、右側(cè)屈、軸向左旋轉(zhuǎn)及軸向右旋轉(zhuǎn)6種狀態(tài),,其他約束條件不變,可獲得脊柱在6種功能狀態(tài)下腰椎活動度的數(shù)值,,測量各節(jié)段的腰椎活動度,,見圖 14,、圖 15。

圖 14 L3-4模型有效性驗證

圖 15 L4-5模型有效性驗證

2、建立五級成型的有限元模型

正常腰椎模型命名為M0,;0級成型為M1:不做骨性成型,;1級成型為M2:軟組織成型,只去除關(guān)節(jié)囊等部分軟組織,,基本不做骨性成型,;2級成型為M3:少許骨質(zhì)成型,,不顯露下關(guān)節(jié)突關(guān)節(jié)面,;3級成型為M4a與M4b:上關(guān)節(jié)突尖部(M4a)或上1/2(M4b)去除成型,顯露下關(guān)節(jié)突關(guān)節(jié)面,;4級成型為M5:上關(guān)節(jié)突大部分成型或伴有部分椎弓,、峽部或下關(guān)節(jié)突小部分,但預(yù)留基底部一部分,,見圖16-20,。每組模型都按照前屈、后伸,、左屈,、右屈、左旋及右旋6種狀態(tài)加載,,其他約束條件不變,,觀察各組成型對于腰椎活動度及椎間盤應(yīng)力的影響。

圖 16 0-1級成型 |

圖 17 2級成型 |

圖 18 3級成型(尖部) |

圖 19 3級成型(二分之一) |

圖 20 4級成型 |

|

二,、結(jié)果:

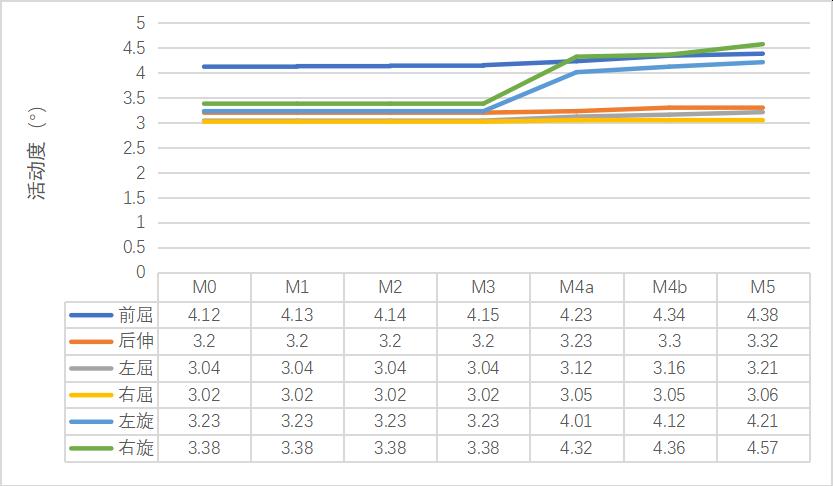

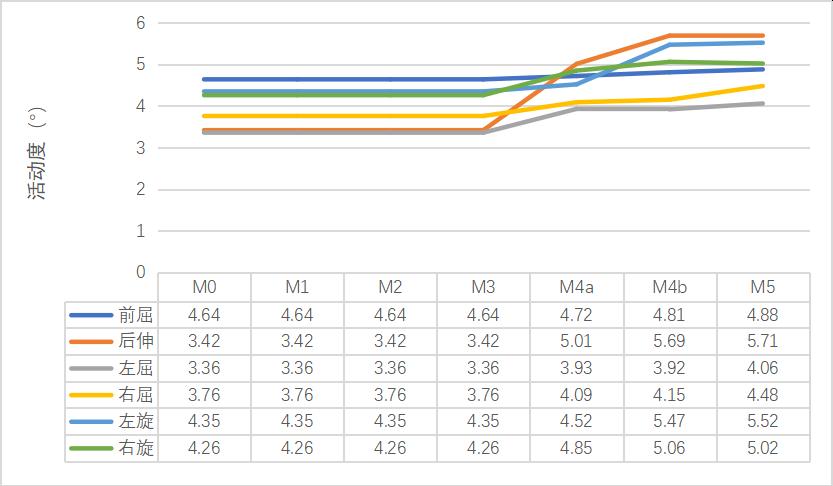

1,、正常有限元模型(M0)L3-4節(jié)段在前屈、后伸,、左屈,、右屈、左旋,、右旋的活動度為4.12°,、3.2°、3.04°,、3.02°,、3.23°,、3.38°,;L4-5節(jié)段在前屈,、后伸、左屈,、右屈,、左旋、右旋的活動度為4.46°,、3.42°,、3.36°、3.76°,,4.35°,,4.26°。與文獻(xiàn)比較,,模型中各節(jié)段不同狀態(tài)活動度數(shù)據(jù)均在正常范圍之內(nèi),,證明該模型基本符合人體實驗,可用于有限元相關(guān)研究,。

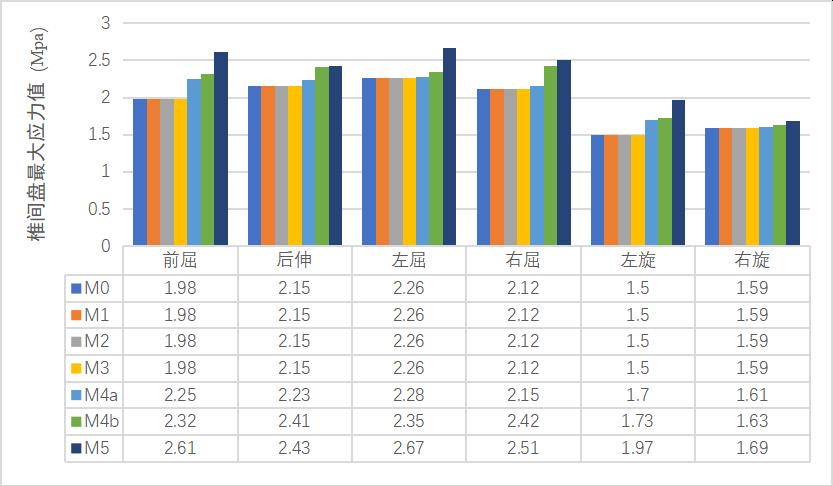

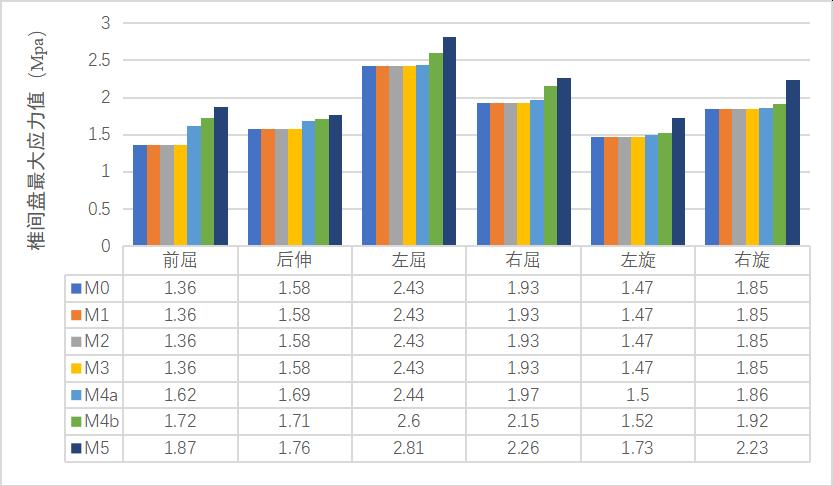

2,、0-2級成型(M1-M3)因沒有進(jìn)行骨質(zhì)的切除,所以對腰椎穩(wěn)定性沒有明顯的影響,。3-4級成型時(M4a,、M4b、M5),,L3-4節(jié)段在左旋及右旋時的活動度變化最大,,其中左旋由24.15%增加到30.34%,右旋由27.81%增加到91.42%,,在前屈及左旋時的椎間盤應(yīng)力值變化最明顯,,其中前屈由13.64%增加到31.82%,左旋由13.33%增加到31.33%,。L4-5節(jié)段在后伸時的活動度變化最大,,由46.49%增加到66.96%,在前屈時的椎間盤最大應(yīng)力值變化最大,,由19.12%增加到37.50%,,見表3-8。

(1)活動度變化

表格 3 成型后L3-4節(jié)段活動度變化

表格 4 成型后L4-5節(jié)段活動度變化

表格 5 L3-4,、L4-5節(jié)段3-4級成型后活動度與正常模型比較

|

L3-4活動度與正常模型相比 |

L4-5活動度與正常模型相比 |

3級 (尖部) |

3級(1/2) |

4級 |

3級 (尖部) |

3級(1/2) |

4級 |

前屈 |

+2.67% |

+5.34% |

+6.31% |

+1.72% |

+3.66% |

+5.17% |

后伸 |

+0.94% |

+3.12% |

+3.75% |

+46.49% |

+66.37% |

+66.96% |

左屈 |

+2.63% |

+3.95% |

+5.59% |

+16.96% |

+16.67% |

+20.83% |

右屈 |

+0.99% |

+0.99% |

+1.32% |

+8.78% |

+10.37% |

+19.15% |

左旋 |

+24.15% |

+27.55% |

+30.34% |

+3.91% |

+25.75% |

+26.90% |

右旋 |

+27.81% |

+28.99% |

+35.20% |

+13.85% |

+18.78% |

+17.84% |

注:>50% 30-50% 10-30% <10%

(2)椎間盤最大應(yīng)力值變化

表格 6 成型后L3-4椎間盤最大應(yīng)力值變化

表格 7 成型后L4-5椎間盤最大應(yīng)力值變化

表格 8 L3-4,、L4-5節(jié)段3-4級成型后椎間盤最大應(yīng)力值與正常模型比較

|

L3-4椎間盤最大應(yīng)力值與正常模型相比 |

L4-5椎間盤最大應(yīng)力值與正常模型相比 |

3級 (尖部) |

3級(1/2) |

4級 |

3級 (尖部) |

3級(1/2) |

4級 |

前屈 |

+13.64% |

+17.17% |

+31.82% |

+19.12% |

+26.47% |

+37.50% |

后伸 |

+3.72% |

+12.09% |

+13.02% |

+6.96% |

+8.23% |

+11.39% |

左屈 |

+0.88% |

+3.98% |

+18.14% |

+0.41% |

+7.00% |

+15.64% |

右屈 |

+1.42% |

+14.15% |

+18.40% |

+2.07% |

+11.40% |

+17.10% |

左旋 |

+13.33% |

+15.33% |

+31.33% |

+3.40% |

+3.40% |

+17.69% |

右旋 |

+1.26% |

+2.52% |

+23.27% |

+0.54% |

+3.78% |

+20.54% |

注:>30% 20-30% 10-20% <10%

三、結(jié)論:

在利用TESSYS技術(shù)進(jìn)行椎間孔成型時,,應(yīng)盡量將成型范圍控制在3級及3級以內(nèi),,并減少對關(guān)節(jié)軟骨及關(guān)節(jié)囊的破壞,以維持腰椎生物力學(xué)的穩(wěn)定性,,減少因關(guān)節(jié)突成型過大而導(dǎo)致的醫(yī)源性腰椎不穩(wěn),。

學(xué)術(shù)成果介紹

本團隊在中華顯微外科雜志發(fā)表了題為“椎間孔鏡按需成型5級法在經(jīng)椎間孔入路治療腰椎退變性疾病中的應(yīng)用分析”的文章,,研究了椎間孔5級成型技術(shù)在腰椎退行性疾病的引用。海涌是本文的通訊作者,,李利軍為本論文第一作者負(fù)責(zé)了文章的撰寫,。

在中國脊柱脊髓雜志發(fā)表了題為“椎間孔成形技術(shù)在經(jīng)皮椎間孔鏡下治療腰椎退行性疾病中應(yīng)用的研究進(jìn)展“的文章,詳細(xì)闡述了椎間孔成型技術(shù)的發(fā)展與未來前景,。李利軍是本文的通訊作者,,高崇皓為本論文的第一作者負(fù)責(zé)了文章的撰寫。

這些工作得到山西省重點研發(fā)計劃(社會發(fā)展領(lǐng)域)項目,、山西省科技創(chuàng)新人才團隊項目的技術(shù)及資金支持,。